- 広瀬通り歯科クリニックのチーム医療

- 当院が選ばれる理由

- 歯周病と補綴治療の関係

- 歯周病の基礎知識

- 歯周病の原因と検査方法

- 歯周病と全身疾患の関係

- 歯周病のセルフチェック

- 若い方も注意が必要な侵襲性歯周炎

- 歯周病の治療方法

- 歯周基本治療

- 歯周外科治療

- 歯周組織再生療法

- 歯周形成外科治療

- 費用と健康保険適用について

- 歯周病治療の症例紹介

- 歯周病予防

- よくある質問

- まとめ

補綴歯科専門医と歯周病認定歯科衛生士による

チーム医療で徹底した治療を!

仙台で歯周病のご相談は広瀬通り歯科クリニックへ

歯を失う最大の原因と言われる「歯周病」。その治療は、単なるブラッシング指導やお薬処方だけでは足りません。インプラント治療を受けた方や、これからインプラントを検討されている方にとっても、歯周病の専門治療は必須です。

広瀬通り歯科クリニックでは、補綴歯科専門医の視点から歯の機能回復と審美性の両立、そして歯周病認定歯科衛生士の視点から長期的に口腔の健康を維持するために、両者のチーム医療を提供しています。

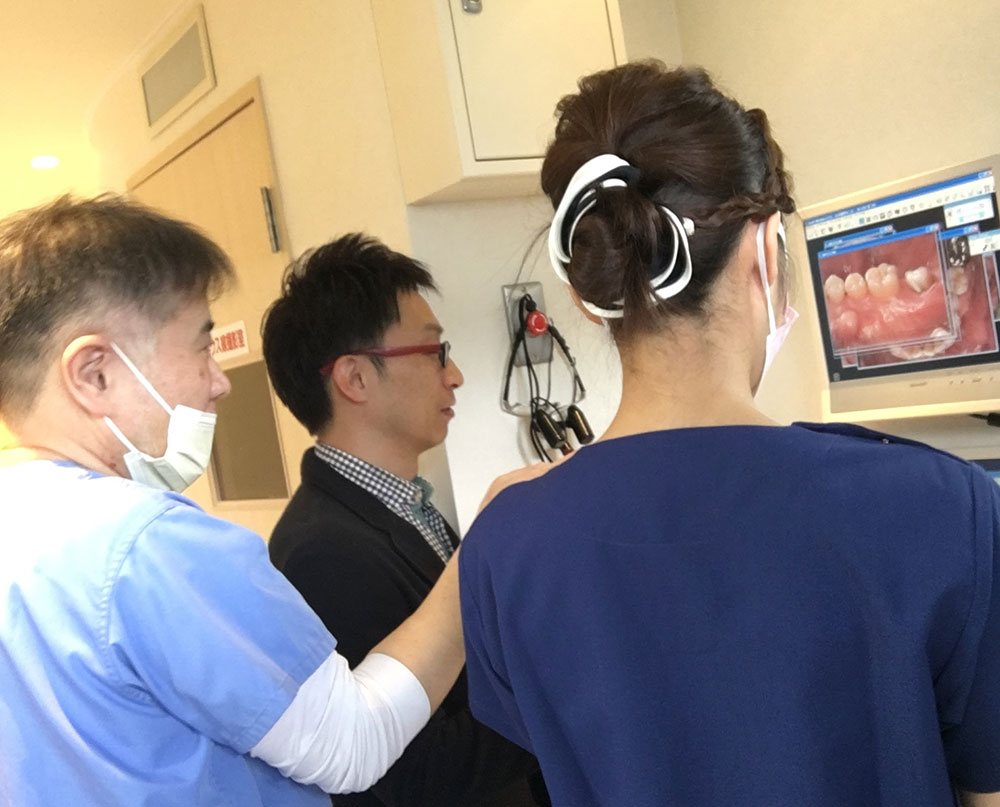

歯科医師と歯科衛生士、さらに歯科技工士の3者でひとりの患者さんに対するチーム医療を実践しています

歯科医師と歯科衛生士、さらに歯科技工士の3者でひとりの患者さんに対するチーム医療を実践しています

ご来院された歯周病患者さんのなかには「定期的に歯科医院に通院していたのに、歯周病が良くならなかった」や「歯を抜きましょうといわれてしまった」など、ご自身ではどうしたらよいかわからなくなり、不安を抱えている方がたくさんいらっしゃいます。

一方、当院で歯周病治療を受けた患者さんからは、治療後に「口臭が気にならなくなった」、「歯がグラグラしなくなった」、「歯ぐきからまったく血が出なくなった」、「歯周病の治療をしたら、糖尿病もよくなりました」などのお言葉をいただいております。医療を提供するわたしたちにとっては何よりもやりがいを感じる瞬間です。

患者さんがより健康な毎日を送ることができるようになったこと嬉しく思いながら、私たちは自己研鑽に励み、日々の診療に向き合っています。

現在、歯周病に関するお悩みを抱えている方、他院で断られてしまったというような症状は、一度当院へぜひご相談ください。

当院が選ばれる理由

まずは歯周病の原因究明から

患者さんの現状と歯周病の進行具合によって治療法は異なりますが、広瀬通り歯科クリニックの歯周病治療の特徴は、すべての患者さんに共通して「歯周病になってしまった原因を究明し、再発防止に努める」という点です。

当院では、歯周病の重症度を診断する上で、「なぜ歯周病になってしまったのか」という病因検査を含めた臨床診断が大切であると考えています。

レントゲン検査や歯周ポケット検査などの病態検査のみならず、患者さんそれぞれの歯周病の原因を把握するための病因検査(歯周病原細菌検査、血液検査など)を行なって、その患者さん個々の歯周病治療における臨床診断を明確する必要があると考えています。

つまり、単純に歯周ポケットが深いから、骨が溶けて歯がグラつくからといって重症と診断するわけではなく、その症状が起きた原因が複雑であればあるほど重度歯周病と判断しています。

そのため、当院では

- 問診による他の病気との鑑別

- 歯周ポケット検査

→ 歯肉の入り口からポケットの底の部分までの距離を測定して、歯肉の付着程度を確認 - 噛み合わせのチェック

- 個々の歯のレントゲン検査

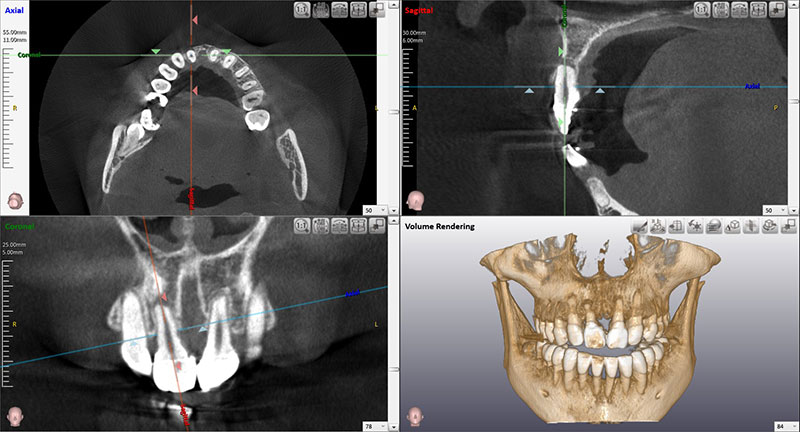

- CT検査

- 歯周病原細菌検査

- 血液検査

など、必要に応じて精密な検査を実施し、患者さんが歯周病になってしまった原因と歯周病発症のリスク要因を探っていくことが治療のスタートラインとなります。

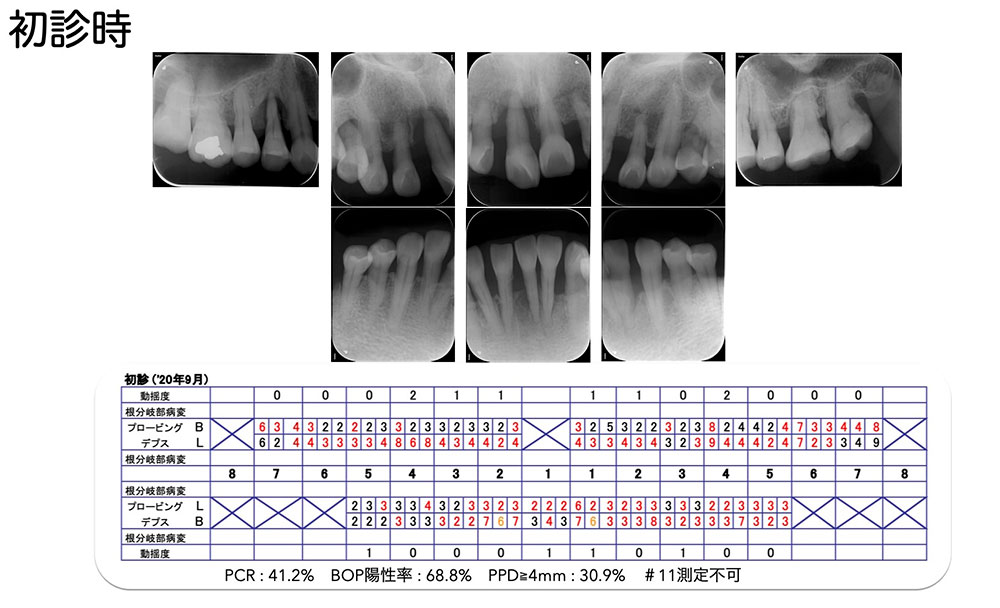

従来から行われているレントゲン写真と歯周組織検査結果の例

従来から行われているレントゲン写真と歯周組織検査結果の例

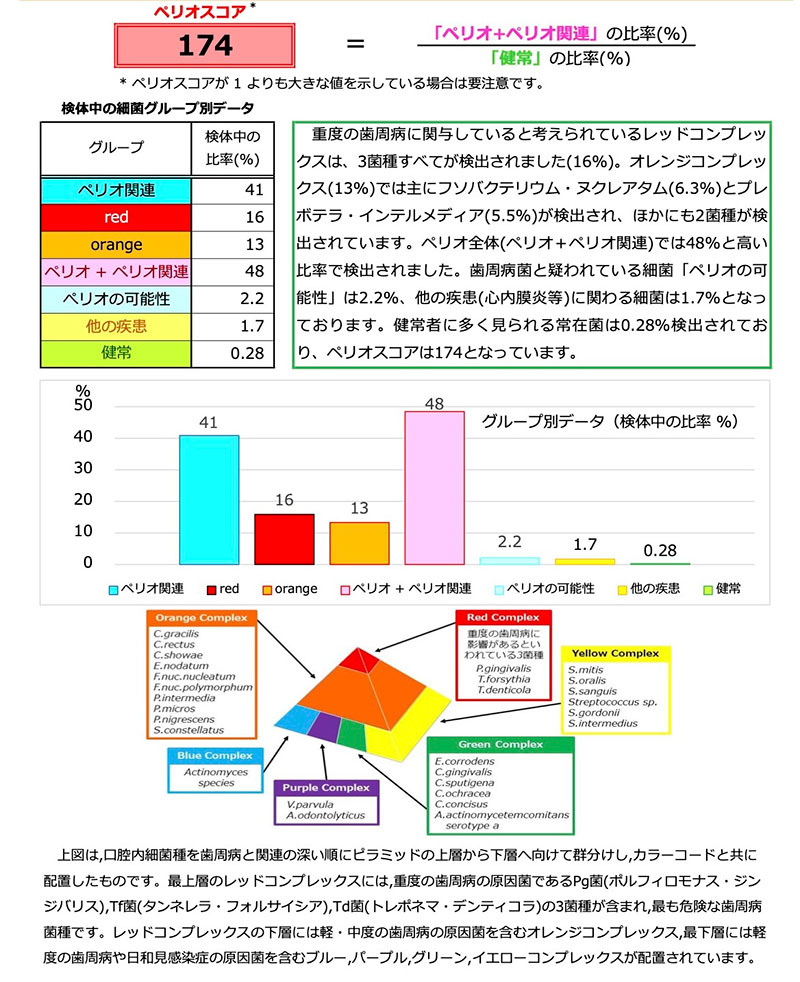

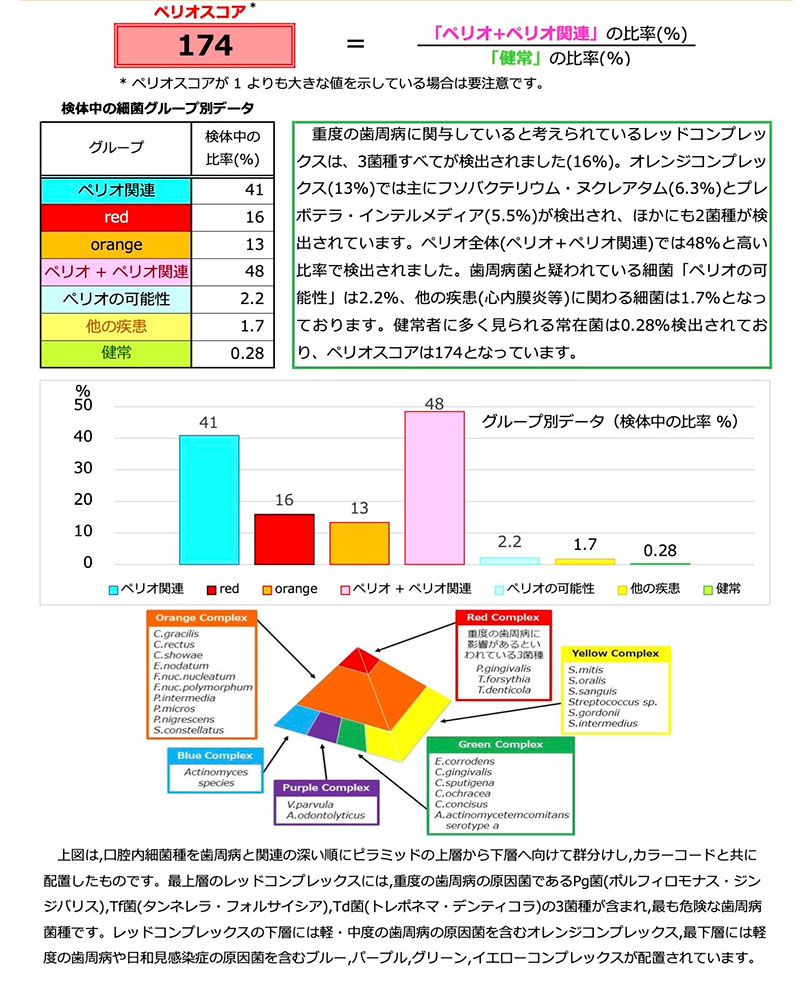

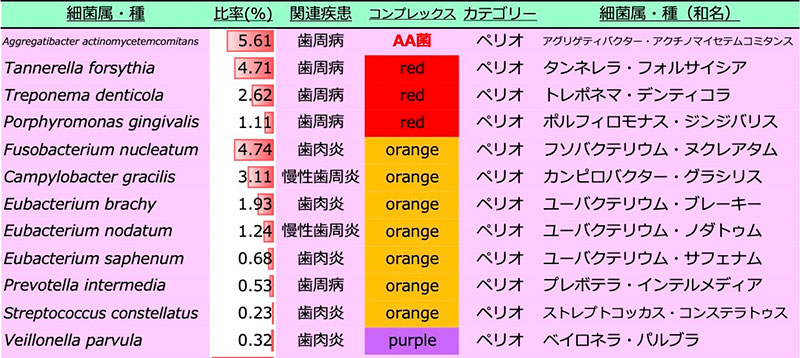

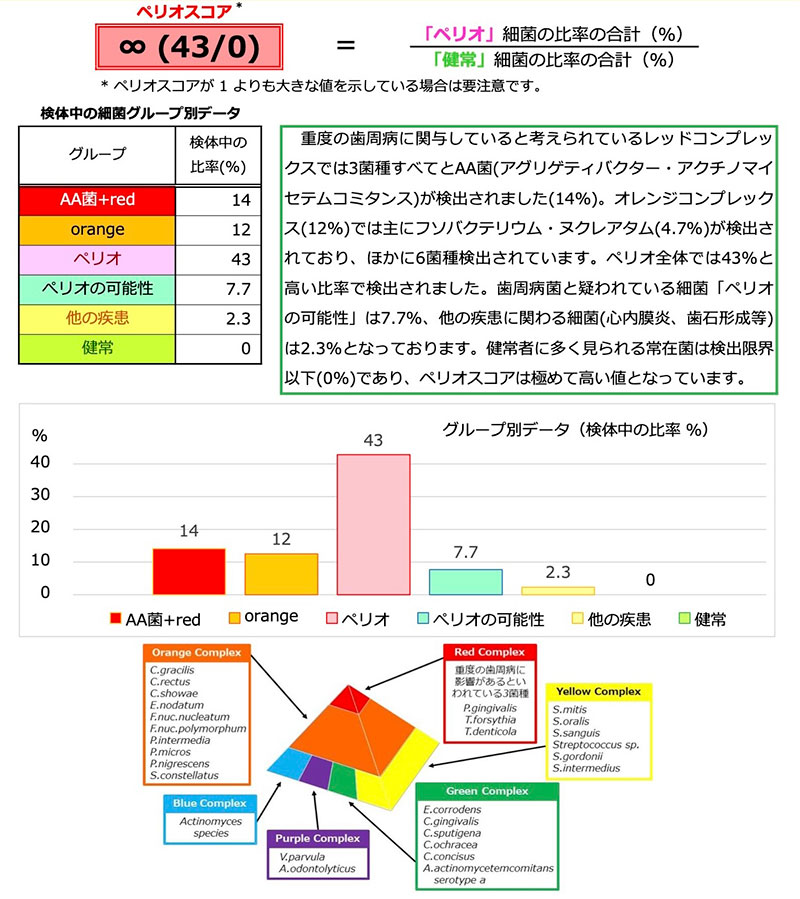

当院が行なっている歯周病原細菌検査結果の例

当院が行なっている歯周病原細菌検査結果の例

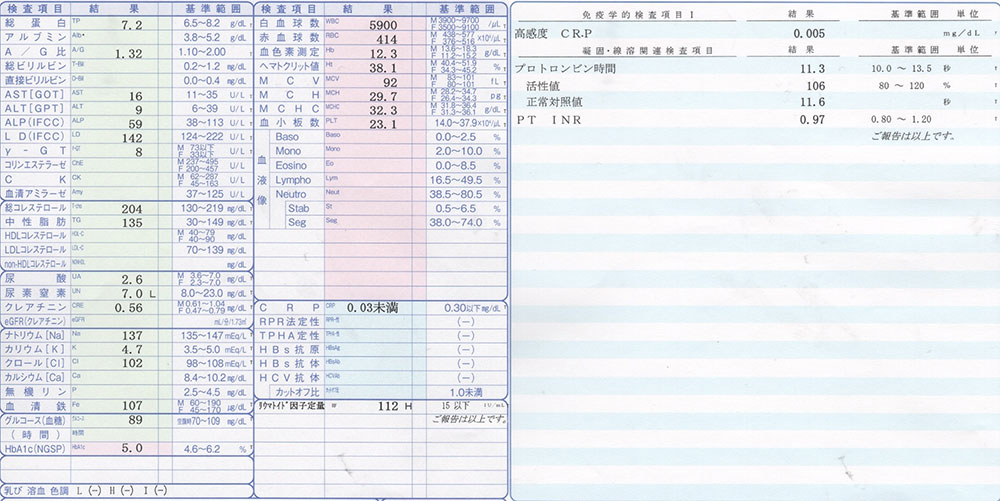

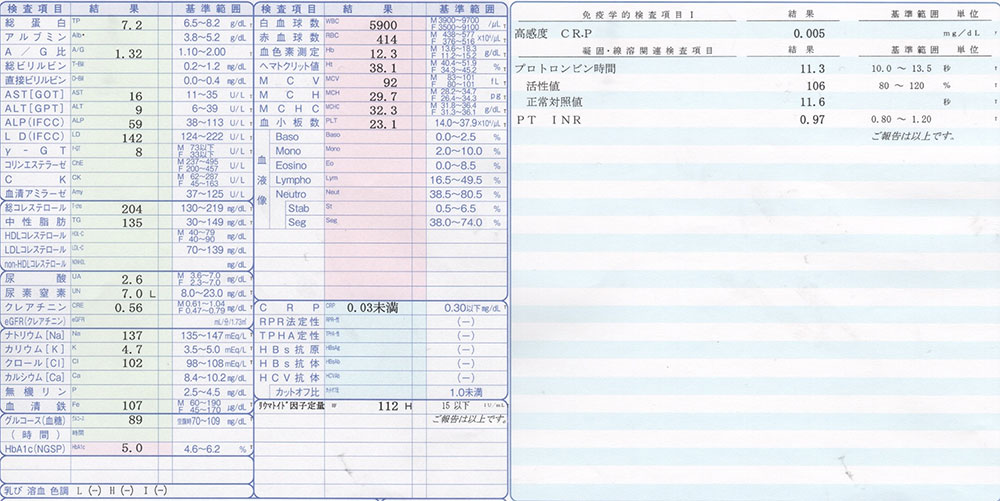

当院が行なっている血液検査結果の例

当院が行なっている血液検査結果の例

とくに、歯周病原細菌検査や血液検査は、当院が力を入れている検査です。詳しくは、歯周病の原因と検査方法をご覧ください。

チーム医療と高度な専門性

当院が誇るのは、補綴歯科専門医と歯周病認定衛生士による連携体制です。歯周病治療は単なるクリーニングや歯磨き指導だけでは完結しません。炎症の管理だけでなく、歯周病で動いてしまった歯並びの矯正治療、歯周病の治癒を促す精密根管治療や補綴治療(かぶせ物・ブリッジ・義歯・インプラント治療など)を見据えた、長期的な治療設計が不可欠です。

主な特徴は以下の通りです。

専門医による精密な診断と治療計画

歯を残すことを最重要に考え、必要に応じて歯周組織再生療法などの歯周外科処置を提案。診断から治療完了まで、根拠に基づいた治療方針で安心して治療を受けていただけます。

認定歯科衛生士による徹底的な歯周ケア

日本歯周病学会ならびに日本臨床歯周病学会認定の歯科衛生士が在籍。治療する患者さんごとに異なるリスク要因や口腔環境を分析し、オーダーメイドの予防プランを実施します。

口腔機能全体を見据えたアプローチ

補綴歯科専門医が関与することで、歯周病の治療中、そして治療後の機能回復にも万全の体制を整えています。歯を守るだけでなく、「噛める」・「話せる」・「見た目が美しい」ことまで考えた総合的な治療を行います。

医科との連携も視野に入れた対応

糖尿病など全身疾患との関係が強い歯周病に対し、必要に応じて医科との連携や紹介も行い、包括的な健康管理を支援しています。

患者さんに寄り添いながら、再発しにくい健康な口腔環境を患者さんと一緒に目指すこと。それが、当院の歯周病専門治療の最大の特徴です。

当院では歯周ポケットが深いからといって歯周外科処置を行うわけではなく、歯周病が進行している原因を除去して、患者さんご自身の治癒能力を高めることが出来れば、歯周外科的処置を行うことなく歯周病の改善を図ることが可能と考えています。

適切な治療を受けて患者さん自らが積極的に治療に参加していただければ、歯周炎の寛解と進行抑制は十分可能です。

歯周病と補綴治療の関係

なぜ歯周病治療後に補綴治療が必要になるのか?

歯周病で歯を失ったり、ぐらついた状態が続くと、噛み合わせが不安定になり、食事や会話に支障が出ます。さらに、歯が抜けたまま放置すると周囲の歯が傾いてしまい、歯列全体が乱れ、さらなるお口のトラブルを招きます。

このようなケースでは、歯周病の治療中の仮歯と歯周病を安定させた後に最終的な補綴治療(かぶせ物、ブリッジ、入れ歯、インプラントなど)を行うことで、機能性や審美性の回復が可能になります。

補綴歯科専門医がいるメリット

補綴治療は「ただ失った歯を補う」だけでなく、「咬合(噛み合わせ)全体の調整」や「将来のトラブルを未然に防ぐ設計」が必要です。とくに歯周病患者さんは、歯ぐきや骨の状態が不安定なことが多いため、通常の補綴治療よりも高度な判断と技術が求められます。

当院では、補綴歯科専門医が歯周病治療を担当しているため、以下のようなメリットがあります

- 歯周病治療に関わる補綴治療における精密な診断と補綴装置を設計できること

- 噛み合わせの調整により、残っている歯への負担を最小限にすること

- インプラント・ブリッジ・入れ歯など、患者さんにとって最適な補綴方法を選択できること

- 見た目にも美しく、快適な装着感を実現できること

長期的なメインテナンスが成功のカギ

補綴治療が成功しても、その後のメインテナンスが不十分だと再発のリスクがあります。当院では補綴治療後も歯周病認定歯科衛生士による定期管理を徹底。清掃が難しい部位に応じたセルフケア指導やプロケアを継続的に提供し、長期間にわたるお口の安定を目指します。

患者様の満足度を高めるトータルケア

「歯を失ったら終わり」ではなく、「歯を守りながら機能を回復し、美しさまで手に入れる」ことが可能です。歯周病と補綴治療の両方に強い当院だからこそ、一本の歯から口腔全体、さらには全身の健康までを視野に入れた歯科治療が実現できます。

お口のことで悩んでいる方、長年歯周病に悩まされてきた方、補綴治療に不安がある方も、ぜひ一度ご相談ください。

歯周病専門治療と補綴治療の融合は、これからの歯科医療において極めて重要なポイントとなります。長く健康な歯を維持するために、専門的な視点と継続的なケアを備えた医院を選ぶことが、何よりも大切です。

歯周病の基礎知識

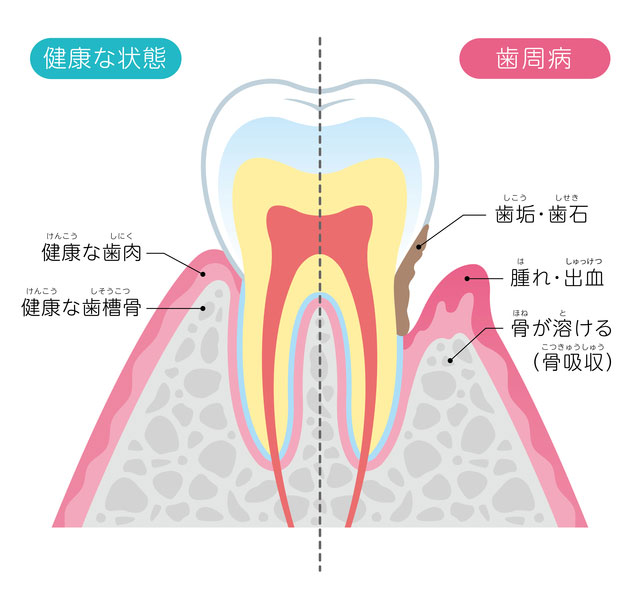

歯周病とは?

歯周病とは、歯を支えている骨(歯槽骨)や歯肉に炎症が起こり、進行すると歯が抜けてしまう恐ろしい病気です。「サイレントディジーズ(静かなる病)」とも呼ばれており、初期段階ではほとんど自覚症状がないのが特徴です。

歯周病とは、歯を支えている骨(歯槽骨)や歯肉に炎症が起こり、進行すると歯が抜けてしまう恐ろしい病気です。「サイレントディジーズ(静かなる病)」とも呼ばれており、初期段階ではほとんど自覚症状がないのが特徴です。

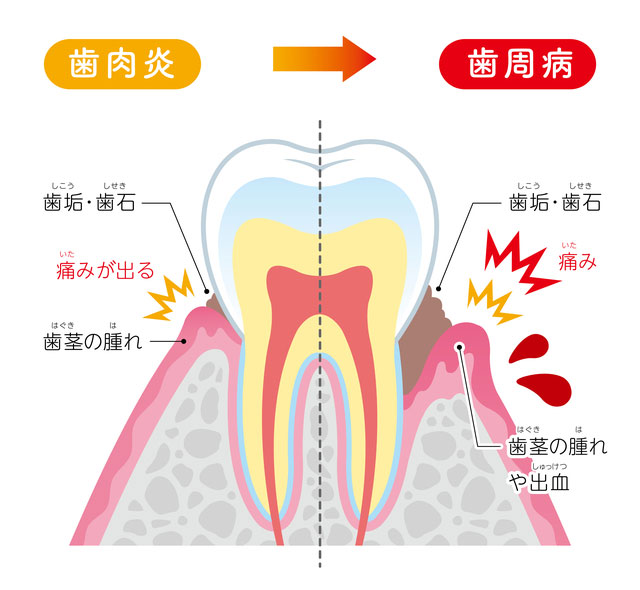

歯と歯ぐきの境目にプラーク(歯垢)が溜まると、そこに含まれる細菌が炎症を引き起こし、歯ぐきが赤く腫れたり、出血したりします。この段階が「歯肉炎」であり、まだ可逆的な状態(元に戻ることができる状態)です。しかし、さらに進行すると「歯周炎」となり、歯を支える骨が破壊されていきます(元には戻れない状態)。

日本では成人の約8割が歯周病に罹患していると言われており、放置すれば歯を失う最大の原因となるのです。とくに50代以降の方では、歯周病によって多数の歯を失い、補綴治療(入れ歯やブリッジ、インプラントなど)を余儀なくされるケースが増えています。

歯肉炎との違い

歯肉炎と歯周炎は混同されがちですが、進行度に明確な違いがあります。歯肉炎は、炎症が歯ぐきに限局している状態で、適切なブラッシングや歯科医院でのバイオフィルムの除去で改善が期待できます(可逆的、つまり元に戻ることができる)。

歯肉炎と歯周炎は混同されがちですが、進行度に明確な違いがあります。歯肉炎は、炎症が歯ぐきに限局している状態で、適切なブラッシングや歯科医院でのバイオフィルムの除去で改善が期待できます(可逆的、つまり元に戻ることができる)。

一方、歯周炎は、歯ぐきの内部にある歯槽骨まで炎症が及び、すでに破壊が始まっている状態です。骨の破壊は自然には治らず、進行を食い止めるために歯科医院での専門的治療が必要です。

そのため、早期発見と早期治療が極めて重要です。当院では補綴歯科専門医と歯周病認定歯科衛生士が連携し、歯を守ると同時に、将来的な補綴治療までを視野に入れた長期的な視点での治療計画を提案しています。

歯周病の原因と検査方法

歯周病の主な原因

歯周病の最大の原因は「プラーク」と呼ばれる細菌のかたまりです。とくにプラークが固まって石のようになった「歯石」は歯ブラシでは除去できず、放置すればするほど歯ぐきの中に入り込んで歯周ポケットを形成します。

また、以下の要因も歯周病の進行に大きく関与します。

- 喫煙(タバコを吸う人は非喫煙者の2~3倍進行が早い)

- ストレスや睡眠不足

- 不規則な食生活や栄養バランスの乱れ

- 肥満

- 糖尿病などの全身疾患

- 歯並びや噛み合わせの異常

- 適合の悪い被せ物や詰め物

つまり、歯周病は口腔内の問題だけでなく、生活習慣や全身の健康状態とも深く関係しているのです。

歯周病の検査方法

当院では、①患者さんの現在の歯周病の状態を調べる検査(病態検査)と、②なぜ歯周病となってしまったのかを調べる検査(病因検査)の二つに分けて詳細な検査を行なって、歯周病の重症度(ステージ)と進行度(グレード)、そしてその原因を追求しています。

病態検査(現在の状態を把握するため)

1.歯周ポケット検査

プローブという器具で歯と歯ぐきのすき間の深さを測定し、歯肉と歯の付着の程度、歯肉の炎症の度合いや歯を支えている骨の破壊状況を確認。

2.出血の有無

プロービング時に出血がある場合は、炎症が強く存在するサイン。

3.動揺度(歯のぐらつき)チェック

歯が揺れていないかを確認。中~重度の歯周病では歯が大きく動きます。

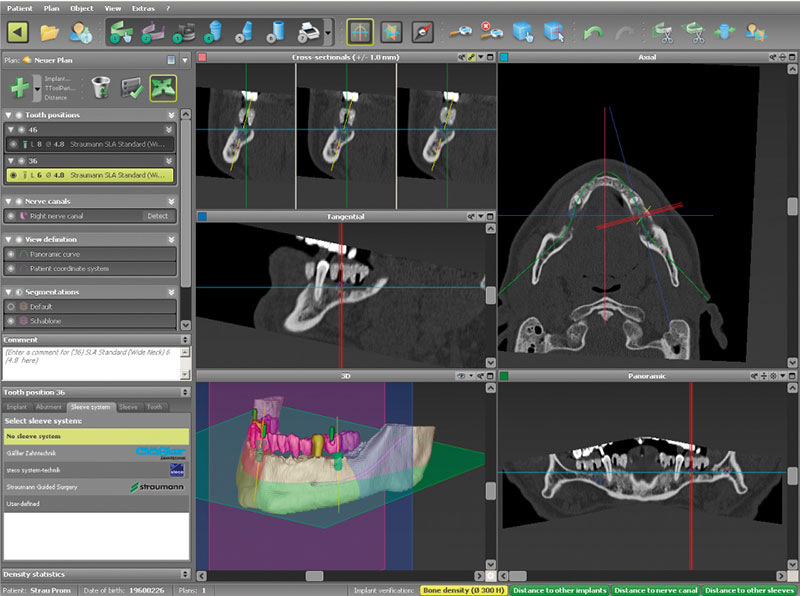

4.レントゲン、CT撮影

目では見えない歯槽骨の状態をX線画像で確認し、破壊の程度を可視化。

目では見えない歯槽骨の状態をX線画像で確認し、破壊の程度を可視化。

病因検査(歯周病の原因を探るため)

1.歯周病原細菌検査(唾液や歯周ポケット内のサンプル)

歯周病の原因となる悪玉菌の種類を検索し、善玉菌がどの程度存在して、悪玉菌と善玉菌のバランスの診断(菌叢バランスの診断)を行います。バイオフィルムと呼ばれる細菌の集合体の高病原化が歯周病を引き起こす最大の原因であり、その程度を診断します。

歯周病の原因となる悪玉菌の種類を検索し、善玉菌がどの程度存在して、悪玉菌と善玉菌のバランスの診断(菌叢バランスの診断)を行います。バイオフィルムと呼ばれる細菌の集合体の高病原化が歯周病を引き起こす最大の原因であり、その程度を診断します。

2.血液検査

バイオフィルムの高病原化に関与するのが全身疾患(糖尿病、肥満、慢性腎臓疾患など)であり、栄養状態や炎症の程度(hs-CRP)などを含めて数値化したデータから、歯周病への関与を診断します。

バイオフィルムの高病原化に関与するのが全身疾患(糖尿病、肥満、慢性腎臓疾患など)であり、栄養状態や炎症の程度(hs-CRP)などを含めて数値化したデータから、歯周病への関与を診断します。

3.噛み合わせの検査

バイオフィルムの高病原化に加えて歯周病を悪化させる要因である歯並びや噛み合わせの位置(下顎位)、歯ぎしりやその他の悪習癖の有無とその程度を調べます。

バイオフィルムの高病原化に加えて歯周病を悪化させる要因である歯並びや噛み合わせの位置(下顎位)、歯ぎしりやその他の悪習癖の有無とその程度を調べます。

これらの検査結果に基づき、補綴歯科専門医と歯周病認定歯科衛生士が連携し、患者さんお一人おひとりに合った治療計画を立てていきます。

歯周病の重症度に関しては、院長がインタビュー記事で答えておりますので、以下の記事をご参照ください。

歯周病と全身疾患の関係

糖尿病・心疾患・早産などとの関連

最近の研究では、歯周病が全身の健康にも大きな影響を与えていることが明らかになってきました。

最近の研究では、歯周病が全身の健康にも大きな影響を与えていることが明らかになってきました。

とくに関係が深いのが以下の疾患です。

- 糖尿病:歯周病があると血糖値が上がりやすく、糖尿病が悪化しやすい。また、糖尿病があると歯周病も悪化しやすいという「相互悪化」の関係にあります。

- 心筋梗塞・脳梗塞:歯周病菌が血管に入り込み、動脈硬化を促進する可能性があるとされます。

- 誤嚥性肺炎:とくに高齢者では、口腔内の細菌が気道に入って肺炎を起こすリスクが高まります。

- 妊娠トラブル(早産・低体重児出産):妊婦の歯周病が原因で、早産や胎児の発育不全を招くことがあります。

これらを防ぐには、日常の口腔ケアに加え、歯科医院での定期的な歯周病チェックが欠かせません。

なぜ全身への影響があるのか

歯周病が全身に影響を及ぼすのは、「炎症性サイトカイン」や「歯周病菌」が血流に乗って全身を巡るためです。つまり、歯ぐきの中で起こっている炎症が、全身の免疫や内分泌系に負担をかけてしまうのです。

広瀬通り歯科クリニックでは、とくにこうしたリスクのある患者さんにおいて、医科との連携を取りながら、包括的に治療を進めていきます。

歯周病のセルフチェック

ご自宅でできるチェックリスト

歯周病は初期には痛みがないため、知らないうちに進行していることが多いです。はじめはちょっとした歯肉の腫れや赤みでしかありませんが、気づくことができなかったり、軽く考えてそのままにして治療を先延ばしにしてしまったりすると、いつの間にか重症化していたということは少なくありません。

歯周病は初期には痛みがないため、知らないうちに進行していることが多いです。はじめはちょっとした歯肉の腫れや赤みでしかありませんが、気づくことができなかったり、軽く考えてそのままにして治療を先延ばしにしてしまったりすると、いつの間にか重症化していたということは少なくありません。

以下のチェックリストでセルフチェックしてみてください。

- 朝起きたとき、口の中がネバネバする

- 歯ぐきから出血する(ブラッシング時)

- 口臭が気になる

- 歯が長くなったように見える

- 歯ぐきが赤く腫れている

- 噛んだときに違和感や痛みがある

- 歯がぐらぐらする

- 最近、歯並びや噛み合わせが変わった気がする

1つでも当てはまる項目がある場合は、歯周病の可能性があります。

気になる症状があった場合の対応

もしセルフチェックで不安を感じたら、早めに歯科医院を受診してください。当院では初診時に詳細なカウンセリングと検査を行い、歯周病の進行度や将来的なリスクまで含めてしっかり説明いたします。

また、当院の歯周病治療は、補綴歯科専門医と歯周病認定歯科衛生士によるチームアプローチで行います。単に炎症を抑えるだけでなく、「歯を守り、未来の口腔環境を改善する」ことを目的に、継続的な予防管理も含めてサポートいたします。

若い方も注意が必要な侵襲性歯周炎

20代・30代でも進行する危険

「歯周病は年を取ってからなる病気」と思われがちですが、実は若年層にも深刻な影響を及ぼす「侵襲性歯周炎」があります。これは、20~30代で急速に歯周組織が破壊され、早期に複数の歯を失ってしまうこともある恐ろしいタイプの歯周病です。

周囲の家族に歯周病で歯を早くに失った方がいる場合は、遺伝的な影響も考えられますので、とくに注意が必要です。

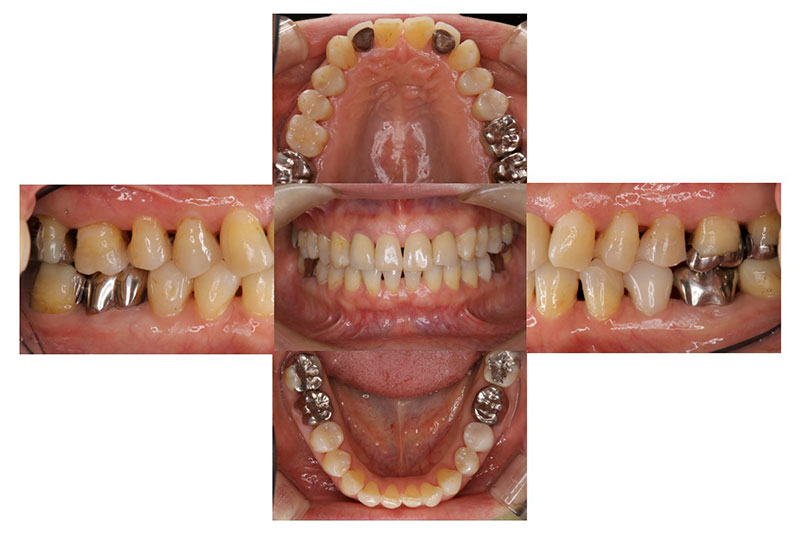

侵襲性歯周炎患者さん(26歳)

同じ患者さん(26歳)のCT像

上の前歯を支える骨がほとんど失われています

早期発見と専門治療の重要性

侵襲性歯周炎は進行が早いため、一般的なクリーニングなどの簡易的な治療では効果が見込めません。広瀬通り歯科クリニックでは、歯周組織検査・CTなどのレントゲン検査・歯周病原細菌検査などを駆使して的確に診断し、集中的な治療を行います。

また、歯の保存が難しい場合でも、院長である補綴歯科専門医が将来的なインプラントや入れ歯などの選択肢までを見据えて対応しています。

歯周病の治療方法

歯周病治療は、「原因を取り除くこと」と「破壊された組織の回復を目指すこと」、そして「回復された組織の安定を目指すこと」が3本柱となります。

当院では、以下のような段階的アプローチで治療を進めます。

1.初診・検査・診断

まずは詳細な検査を実施し、現状とその原因を診断します。診断に基づいて、患者さんお一人おひとりに合った治療計画を立案し、患者さんとご相談のうえで決めていきます。歯周病治療は、患者さん・歯科医師・歯科衛生士の3者で行う協働的な治療です。

2.歯周基本治療

歯石やプラーク(バイオフィルム)を取り除く「スケーリング・ルートプレーニング(SRP)」などを通じて、炎症の原因を徹底的に除去します。同時にそれぞれの患者さんに適した歯磨き指導を行います。また、失われた歯を回復する暫間的補綴治療(仮歯や仮の入れ歯など)、噛み合わせの調整、虫歯治療、矯正治療なども歯周基本治療として行われます。

3.再評価

基本治療終了後に再度検査を行い、歯肉の付着による歯周ポケットの改善状況と炎症の軽減状況を確認します。歯周基本治療のみで対応できない場合に限って、歯周外科治療に進みます。

4.歯周外科治療

深い歯周ポケットや歯肉の炎症が残る部位には、歯周外科的アプローチを追加し、組織の回復と歯の保存を目指します。

5.再々評価

歯周外科治療終了後に再々度検査を行い、歯肉の付着による歯周ポケットの改善状況と炎症の軽減状況を確認します。

6.メインテナンス(定期管理)

治療後は、再発防止のための定期的なクリーニングとチェックを行います。

歯周基本治療

バイオフィルム(プラーク)コントロールとスケーリング

歯周基本治療の第一ステップは、「原因の除去」です。口腔内に残ったバイオフィルや歯石が炎症の原因となるため、まずはこれらを徹底的に取り除く処置を行います。

口腔衛生指導(Oral Hygiene Instruction, OHI)

それぞれの患者さんに見合った歯ブラシ習慣やブラッシング方法、歯間ブラシやフロスなどの補助的清掃道具の使い方などを患者さんと一緒に考えてご説明。適切な歯ブラシ製品を処方して、ご自身でできるセルフケアを徹底サポートします。

スケーリング

歯肉の上側(歯肉縁上)の歯の表面に付着したバイオフィルム※と歯石を、専用パウダー噴射(エアフロー)や超音波スケーラーなどで取り除きます。

ルートプレーニング

歯周ポケット内(歯肉の下側)の歯根表面にこびりついた歯石や感染性組織を、超音波スケーラーや専用の器具(手用キュレット)で丁寧に除去。歯根面を滑らかな表面に整えて、歯肉の再付着を導きます。

超音波スケーラー

エアフロー

手用キュレット

※バイオフィルムとは、口腔内の常在細菌が作り出す多分子層の膜で、歯の表面や歯周ポケットに付着します。バイオフィルムが形成されると、唾液に触れなくなり、唾液による洗浄ならびに歯質自体の修復作用が全く失われてしまいます。 そのため、バイオフィルムが形成・付着された部位は時間の経過とともに状況が悪化し、歯周病や虫歯などの原因となります。このバイオフィルムは、歯ブラシだけでは完全に取り除くことが難しいため、定期的に歯科医院で除去することが望ましいです。

歯周基本治療は数回に分けて行われます。軽度から中等度の歯周病であれば、この基本治療だけで症状が大幅に改善されます。

歯周外科治療

重度歯周病へのアプローチ

歯周基本治療で改善が見られなかった部位に対しては、歯周外科治療が必要になることがあります。これは、歯ぐきを切開して歯周ポケットの内部までアクセスし、炎症を起こしている部分を直接除去する方法です。

- 歯ぐきの深いポケットを除去する(切除療法)

- 歯肉の炎症の原因である歯石や感染性組織を直接目で見て除去する(組織付着療法)

- 歯を支える組織(歯槽骨、歯周靭帯、セメント質)を再生・修復する(歯周組織再生療法)

- 歯ぐきの見た目を整える審美的治療も可能(歯周形成外科治療)

このような外科処置は、的確な診断と精密な手技が求められます。当院では歯周病歯科認定衛生士と連携し、術後のケアや経過観察まで丁寧に行うことで、再発のリスクを最小限に抑えています。

切除療法とは?

治療内容

歯ぐきを切開して歯石や感染性組織を除去し、深すぎる歯周ポケットを浅くして、清掃しやすくする治療法です。必要に応じて、骨の形を整える「骨整形術」も行います。歯周病の進行抑制に効果的です。

適応症

- 歯周ポケットが6mm以上存在する場合

- 歯周基本治療後も腫れや出血が残る場合

- 骨の形が不整でブラッシングが困難な場合

特徴

- 直接視野下で感染源を除去する

- 治療後の清掃性が大きく向上する

- 歯の保存に役立つ

組織付着療法とは?

治療内容

歯ぐきを切開して歯石や感染性組織を除去し、歯肉の再付着を促す治療です。骨の形を整える「骨整形術」を行うこともあり、再生療法ほど大がかりではない中程度の歯周病に適しています。

適応症

- 歯周ポケットが4~6mmまで存在する場合

- 歯周基本治療後も腫れや出血が慢性的に残る場合

- 歯槽骨吸収が限局的な場合

特徴

- 低侵襲な手術であることから高齢者や全身疾患を有する症例にも適応可能

- 歯周病の再発予防に役立つ

- 歯の保存に役立つ

歯周組織再生療法

失われた組織を回復させるアップデイトな技術

従来は、一度失われた歯槽骨や歯周組織を取り戻すのは困難とされてきましたが、近年では再生療法の技術が大きく進歩しています。

当院ではメインの歯周外科治療であり、以下のような再生材料を使用しています。

エムドゲイン®(Emdogain)

歯の発生過程に関与するタンパク質を応用し、歯周組織の再生を促す画期的な薬剤。

骨移植材

自家骨や人工骨を用いて骨の欠損部を補填し、インプラント治療などの選択肢も広がります。

エムドゲイン (歯周組織再生治療薬)

エムドゲイン (歯周組織再生治療薬)

歯周組織再生療法は、重度の歯周病患者さんにとって「歯を残す最後の希望」とも言える選択肢です。補綴歯科専門医の立場からも、歯の保存が可能であれば、将来的な義歯やインプラントの選択を回避できる可能性があります。

治療内容

歯ぐきを切開して歯石や感染性組織を除去し、失われた歯槽骨の部位にエムドゲインや骨移植材を填入して縫合します.多くは歯槽骨が垂直性に欠損している症例に適用されます。

適応症

- 垂直性の骨欠損がある場合(水平性の骨欠損には不向き)

- 歯周ポケットが6mm以上存在する場合

- 歯周基本治療後も腫れや出血が残る場合

特徴

- 歯周組織の自然な再構築を促す

- 審美(見た目)も良好

- 長期的な歯の保存に役立つ

歯周形成外科治療

見た目の改善と機能回復の融合治療

歯周形成外科は、主に見た目の美しさ(審美性)と機能性の両方を改善するために行われる外科的処置です。

たとえば以下のようなケースに対応します。

- 頬の粘膜に当たって歯ブラシがしづらい(小帯切除術・歯冠長延長術)

- 笑うと歯ぐきが見え過ぎる(歯冠長延長術)

- 歯ぐきが下がって歯が長く見える(歯肉移植術・根面被覆術)

- 歯の根が露出して知覚過敏がある(根面被覆術)

- 歯ぐきの左右のバランスが悪い(歯肉整形術)

- 歯肉の黒ずみを取りたい(歯肉ピーニング・レーザー照射術)

当院では以下のような方法で対応します。

小帯切除術

異常に発達した小帯を切除し、歯ぐき(付着歯肉)の幅を増加させる。これにより歯ブラシが適切に行える環境をつくる。

根面被覆術、結合組織移植術(CTG)

上顎の内側などから結合組織を採取し、下がった歯ぐきの部分に移植することで見た目と機能を回復する。

歯冠長延長術(CLP)

歯の長さが足りない、または被せ物を入れるスペースがない場合に歯ぐきを下げて調整する。

メラニン除去(歯肉ピーニング・レーザー照射)

歯ぐきの黒ずみ(メラニン色素沈着)を除去し、明るく健康的な印象に導きます。

歯周病の治療は「歯を守る」だけでなく、「美しさ」や「快適さ」を取り戻すことにもつながります。補綴歯科専門医が在籍している当院では、被せ物やインプラントとの調和を重視し、トータルで口元の魅力を引き出すサポートを行っています。

歯周病治療の費用と健康保険適用について

健康保険適用の可否について

当院では健康保険診療を取り扱っておらず、患者さんにとって最も適切でやり直しのない質の高い歯科医療を提供するために、すべての治療を自由診療で行なっています。

健康保険診療は疾病医療(病気となったときだけの医療)であり、予防医療や未病医療(病気になる前に行う医療)は含まれません。つまり、病気の原因やその予防に対する医療行為はほとんど含まれていないのです。そこで健康保険診療はやり直しが前提の医療行為がメインで、どんな患者さんに対しても画一的な治療が行われます。

この画一的な保険診療には問題があると考え、私たち広瀬通り歯科クリニックは、歯周病の原因に対するアプローチを積極的に行って、患者さんお一人おひとりごとのオーダーメイドの治療、つまり再発しない(やり直しのない)歯周病治療を目指しており、すべての治療は自由診療で行っています。

治療費の目安

初診カウンセリング、精密検査、歯周基本治療、歯周外科治療、メインテナンスまでの費用の目安です。

| 項目 | 費用の目安(税込) |

|---|---|

| 初診・カウンセリング(検査料を含む) | ¥22,000 |

| CT撮影・病因検査 | ¥14,800~¥80,000 |

| 歯肉縁上スケーリング(全顎) | ¥16,500~¥27,500 |

| 歯肉縁下SRP(1歯あたり) | ¥16,500~¥11,000 |

| PMTC | ¥5,500~¥16,500 |

| 歯周組織再生療法(1歯あたり、材料代は別途) | ¥66,000 |

| 遊離歯肉移植術(1歯あたり) | ¥66,000 |

| 結合組織移植術(1歯あたり) | ¥66,000 |

| 歯肉ピーリング処置(1歯あたり) | ¥3,300 |

| 歯周組織レーザー照射(1歯あたり) | ¥5,500 |

| ナイトガード(調整料は別途) | ¥44,000 |

| メインテナンス(検査と全顎PMTC) | ¥5,500~¥32,000 |

費用面で迷う方へ

費用に対して不安を感じる方も多いでしょう。しかし、今後10年~20年とご自身の歯を残して使えていける(歯を健康な状態で残す)ことを考えると、決して高い費用ではないのではと思います。

日本予防医学協会によると、日本人の思う歯の資産価値は1本「35万円」であり、価値を低く捉えられています。一方、アメリカ人が思う歯の資産価値は1本「500万円」という結果で、自分の歯の価値を高く捉えていました。永久歯を抜いてしまえば今後一生生えてくることはなく、お金には換算できません。

「過去に歯周病治療をしたがよくならなかった患者さん」や「歯を抜かなければいけないと言われた患者さん」は、あなたの大切な資産である歯を専門治療でお守りする当院でぜひ治療を受けてみませんか?

当院では月々5,000円~の分割払いにも対応しています。デンタルローンやクレジットカード払いにも対応しており、無理なく歯周病専門治療を受けることができます。

保険適用外の自由診療となりますが、その価値に見合う資産(ご自身の歯を守ること)を当院ではご提供いたします。

医療費控除についてのご案内

歯周病治療の費用は、医療費控除の対象となります。歯周病治療を含む1年間に支払ったすべての医療費が一定額を超える場合、所得税の一部が戻ってくる制度です。

当院では、必要な書類(領収書や診断書など)の発行に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。豊かな生活を送るための歯周病治療を、より多くの方に受けていただけるよう、経済的な面でもしっかりとサポートいたします。

歯周病治療の症例紹介

症例1:20代女性・軽度歯肉炎/歯肉から出血する・前歯のすきっ歯を治したい

20代後半の女性で、歯ぐきの出血と上の前歯のすきっ歯を治したいことを主訴に来院されました。

検査の結果、全顎の歯肉炎と診断。適切な歯ブラシ方法の指導とバイオフィルム除去で歯肉炎の改善が得られ、その後にすきっ歯を治すために、上顎中切歯のダイレクトボディングを行いました。

初診時

歯肉炎改善後

メインテナンス開始時(ダイレクトボンディング後)

| 治療概要 | 全顎的に歯周基本治療を行ない、上顎両側中切歯のダイレクトボンディング処置を行った |

|---|---|

| メインテナンス開始までの治療期間 | 1ヶ月 |

| メインテナンス開始までの治療回数 | 3回 |

| リスクと副作用 | ブラッシング不良とバイオフィルム再形成による歯肉炎の再発 ダイレクトボンディグ部の着色と破折 |

| 費用 | 歯肉炎に対する歯周基本治療:2.75万円 ダイイレクトボンディング2本:4.4万円x2 |

症例2:30代女性・中等度慢性歯周炎・喫煙者/左下の歯肉が腫れて膿が出てきた

30代後半の女性で、数年間放置していた左下奥歯の歯ぐきの腫れと排膿を主訴に来院されました。

検査の結果、左下第一大臼歯に重度の骨吸収が確認され、また全顎的な中等度慢性歯周炎と診断しました。保存不可と診断した左下第一大臼歯は残念ながら抜歯となりましたが、禁煙指導を行いながら歯周基本治療を行なった結果、歯周炎の改善、歯肉のメラニン色素沈着の軽減が得られました。ほぼ禁煙されたことから、上の前歯の矯正治療と抜歯した左下第一大臼歯に入れ歯を装着し、メインテナンスに移行しました。

初診時

歯周基本治療後

メインテナンス開始時(上顎矯正治療と下顎義歯装着後)

メインテナンス開始6年後

| 治療概要 | 下顎左側第一大臼歯の抜歯と全顎的な歯周基本治療を行なった |

|---|---|

| メインテナンス開始までの治療期間 | 6ヶ月 |

| メインテナンス開始までの治療回数 | 12回 |

| リスクと副作用 | ブラッシング不良とバイオフィルム再形成による歯周炎の再発 上顎前歯部矯正治療後の後戻り |

| 費用 | 歯周炎に対する歯周基本治療:22.5万円 |

症例3:30代女性・中等度慢性歯周炎・喫煙者・1型糖尿病/上の前歯にすき間があいてきた・ブラッシング時の出血が気になる

30代後半の女性で、幼少期から1型糖尿病に罹患されていました。他の歯科医院に通院されていましたが、歯ぐきからの出血が続き、前歯にすき間が生じてきたことから当院を受診。

検査の結果、全顎的な中等度慢性歯周炎と診断しました。糖尿病かかりつけ医と連携をとり、禁煙指導を行いながら歯周基本治療を行なった結果、歯周炎の改善とHbA1Cの減少(糖尿病の改善)が得られましたが、喫煙習慣は継続しています。上の前歯の歯冠補綴装置を装着し、メインテナンスに移行しました。

初診時

歯周基本治療終了時(上顎前歯暫間冠装着中)

メインテナンス開始時(上顎前歯部補綴処置後)

| 治療概要 | 全顎的な歯周基本治療と上顎前歯部補綴治療を行なった |

|---|---|

| メインテナンス開始までの治療期間 | 6ヶ月 |

| メインテナンス開始までの治療回数 | 14回 |

| リスクと副作用 | ブラッシング不良とバイオフィルム再形成 血糖コントロール不良と喫煙習慣による歯周炎の再発 |

| 費用 | 歯周炎に対する歯周基本治療:24.5万円 |

症例4:50代女性・中等度慢性歯周炎・2型糖尿病/上の前歯にすき間があいてきた・歯ぐきから出血する

50代前半の女性で、2年前から2型糖尿病と診断され投薬と食事療法を行っていました。他の歯科医院に通院されていましたが、歯ぐきからの出血が続き、前歯にすき間が生じてきたことから当院を受診。

検査の結果、全顎的な中等度慢性歯周炎と診断しました。糖尿病かかりつけ医と連携をとりながら歯周基本治療を行なった結果、歯周炎の改善とHbA1Cの減少(糖尿病の改善)が得られました。上の前歯の歯冠補綴装置を装着し、メインテナンスに移行しました。

初診時

歯周基本治療後

メインテナンス開始時(上顎前歯部補綴処置後)

メインテナンス開始8年後

| 治療概要 | 全顎的な歯周基本治療と上顎前歯部補綴治療を行なった |

|---|---|

| メインテナンス開始までの治療期間 | 8ヶ月 |

| メインテナンス開始までの治療回数 | 11回 |

| リスクと副作用 | ブラッシング不良とバイオフィルム再形成 血糖コントロール不良による歯周炎の再発 |

| 費用 | 歯周炎に対する歯周基本治療:26万円 |

症例5:60代女性・重度慢性歯周炎・2型糖尿病/歯がぐらぐらする・歯ぐきの腫れが治らない

60代後半の女性で、他の歯科医院に10年間通院されていましたが、右上犬歯がぐらぐらし始め、歯ぐきの腫れも治らないことから当院を受診。

検査の結果、全顎的な重度慢性歯周炎と診断しました。右上犬歯は抜歯して、歯周基本治療を進めたものの、歯周炎の改善が得られず全身疾患の関与を疑い内科医の受診を勧めたところ、2型糖尿病と判明。内科のかかりつけ医と連携をとりながら、再び歯周基本治療を行なった結果、歯周炎の改善とHbA1Cの減少(糖尿病の改善)が得られました。その後、メインテナンスに移行しました。

初診時

歯周基本治療後(メインテナンス開始時)

メインナンス開始6年後

| 治療概要 | 上顎右側犬歯の抜歯と全顎的な歯周基本治療を行なった |

|---|---|

| メインテナンス開始までの治療期間 | 16ヶ月 |

| メインテナンス開始までの治療回数 | 15回 |

| リスクと副作用 | ブラッシング不良とバイオフィルム再形成 血糖コントロール不良による歯周炎の再発 |

| 費用 | 歯周炎に対する歯周基本治療:34万円 |

症例6:20代女性・侵襲性歯周炎/上の前歯がぐらぐらする・歯ぐきから出血する

20代前半の女性で、10代後半から歯ぐきからの出血があったものの、放置していたとこと、上の前歯がぐらぐらしてきたことから当院を受診。

検査の結果、侵襲性歯周炎と診断しました。適切な歯ブラシ方法の指導と徹底した歯周基本治療を行なった結果、歯周炎の改善が得られました。上の前歯の暫間固定を施し、メインテナンスに移行しました。

初診時

歯周基本治療後(メインテナンス開始時)

メインテナンス開始4年後

| 治療概要 | 全顎的な歯周基本治療 |

|---|---|

| メインテナンス開始までの治療期間 | 5ヶ月 |

| メインテナンス開始までの治療回数 | 6回 |

| リスクと副作用 | ブラッシング不良とバイオフィルム再形成 二次性咬合性外傷による歯周炎の再発 |

| 費用 | 歯周炎に対する歯周基本治療:22万円 |

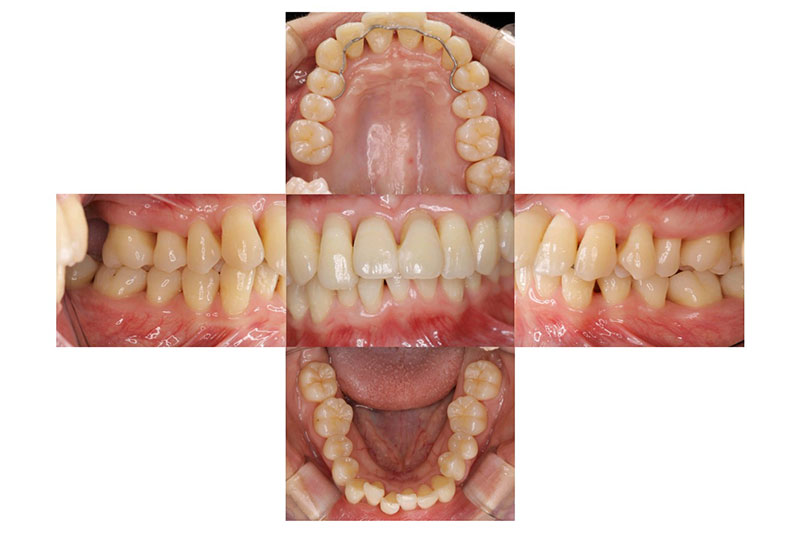

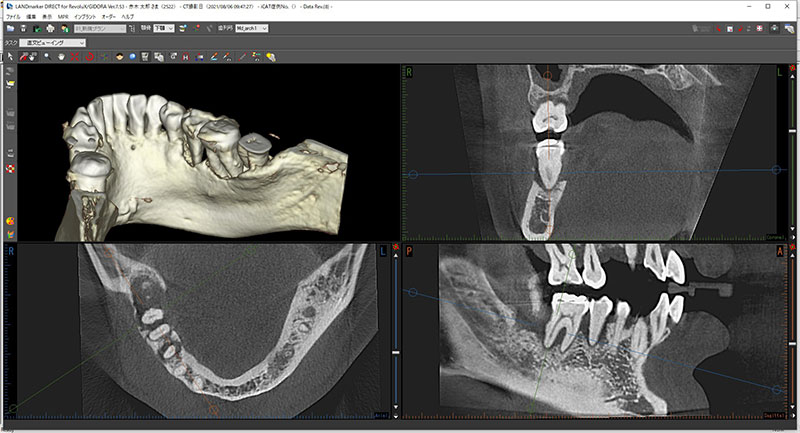

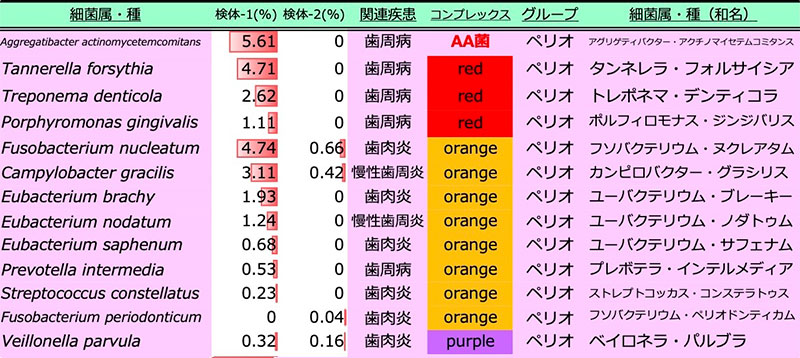

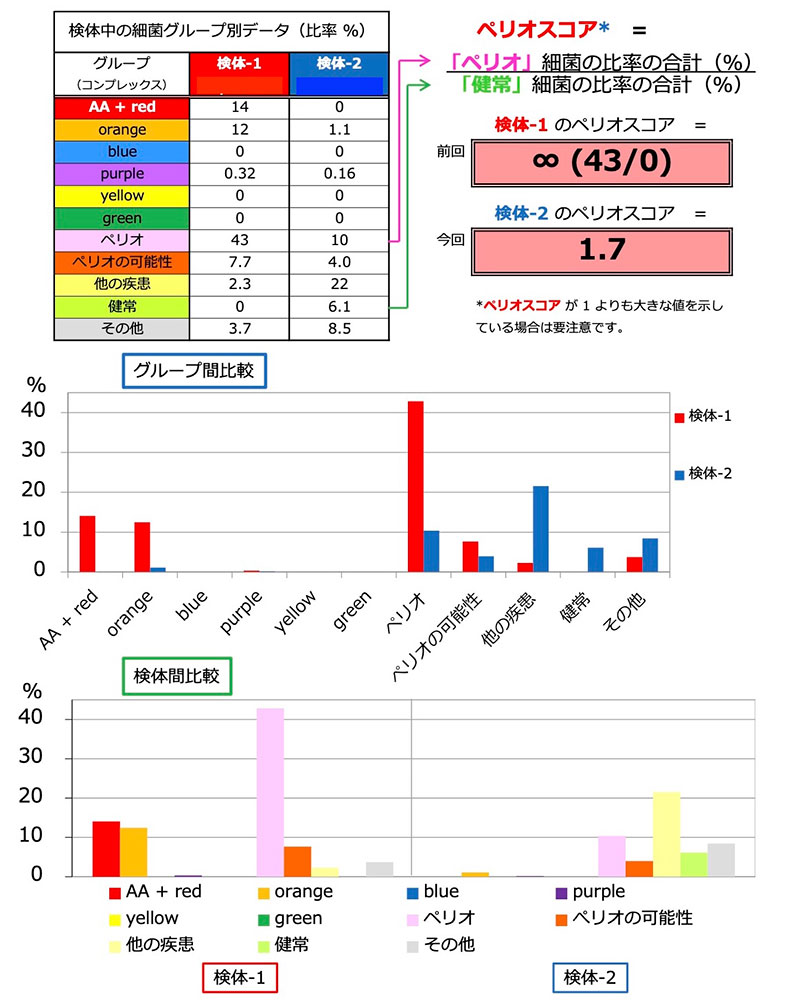

症例7:40代男性・侵襲性歯周炎/上の前歯がぐらぐらする

40代後半の男性で、20代前半から歯ぐきからの出血があり、歯ブラシを頑張っていたとのこと。かかりつけ歯科医で診てもらっていたが、上の前歯がぐらぐらしてきたことから当院を受診。

歯周病原細菌検査の結果から、侵襲性歯周炎の発症に関与するとされるA.a.菌が検出され、侵襲性歯周炎と診断しました。歯ブラシ方法は比較的良好であるものの、夜間の歯ぎしりが著明で、歯周組織が大きく破壊されていたため、徹底した歯周基本治療を行ない、ナイトガードを装着してもらった結果、A.a菌は消失し、歯周炎の改善が得られました。長期海外出張中であることから、上の前歯の暫間固定を施し、帰国時ごとのメインテナンスに移行しました。

初診時

初診時CTおよびパノラマ所見

初診時 歯周病原細菌検査結果

初診時(検体1)の歯周病原細菌検査1

初診時(検体1)の歯周病原細菌検査1

A.a.菌が検出された

初診時(検体1)の歯周病原細菌検査2

初診時(検体1)の歯周病原細菌検査2

健常菌が検出されずペリオスコアは極端に高い

初診時 染め出し後(ブラッシングは比較的良好)

歯周基本治療後の口腔内およびパノラマ所見(メインテナンス開始時)

歯周基本治療後の歯周病原細菌検査結果

歯周基本治療後(検体2)の歯周病原細菌検査1

歯周基本治療後(検体2)の歯周病原細菌検査1

A.a.菌は消失した

歯周基本治療後(検体2)の歯周病原細菌検査2

歯周基本治療後(検体2)の歯周病原細菌検査2

健常菌が増え悪玉菌が減ってペリオスコアは改善した

歯周基本治療中に使用しているナイトガード(前歯部の圧痕が著明)

歯周基本治療後のナイトガード装着時

メインテナンス開始2年後の口腔内およびパノラマ所見

| 治療概要 | 全顎的な歯周基本治療 |

|---|---|

| メインテナンス開始までの治療期間 | 4ヶ月 |

| メインテナンス開始までの治療回数 | 6回 |

| リスクと副作用 | ブラッシング不良とバイオフィルム再形成 夜間のブラキシズムと二次性咬合性外傷による歯周炎の再発 |

| 費用 | 歯周炎に対する歯周基本治療:34万円 ナイトガード:4.4万円 |

歯周病予防

再発させないために必要な3つのポイント

残念ながら、歯周病は治る病気ではないことから、炎症がなく健康的な状態(寛解)を維持していくことが大切です。つまり、歯周病は一度治療しても放置すれば再発する慢性疾患のため、継続的な予防管理が非常に重要となってきます。

1.毎日のセルフケア

ご自身に合った適切なブラッシングを続けることが最も大切です。患者さんによっては、歯ブラシだけでなく、歯間ブラシやデンタルフロス、ウォータージェットなどを併用することで、歯周ポケットや歯間部の汚れも除去できます。

2.定期的なプロケア

歯周病の原因であるバイオフィルムは3ヶ月程度で形成されることから、3ヶ月に1回を目標に、歯科医院での歯周ポケット検査とプロフェッショナルクリーニング(PMTC)を受けることが理想的です。これにより、口腔内の変化を早期に発見・対応できます。

3.生活習慣の見直し

バランスの取れた食事、十分な睡眠、ストレス管理、禁煙など、全身の健康と歯周病予防は密接に関係しています。

当院では、それぞれの患者さんに合わせた予防プログラムをご提案しています。歯周病認定歯科衛生士がお一人おひとりの生活習慣やお口の状態に合わせた指導を行い、「治す歯科」から「守る歯科」へと進化した診療を提供しています。

当院では、それぞれの患者さんに合わせた予防プログラムをご提案しています。歯周病認定歯科衛生士がお一人おひとりの生活習慣やお口の状態に合わせた指導を行い、「治す歯科」から「守る歯科」へと進化した診療を提供しています。

よくある質問

歯周病は完全に治すことができますか?

残念ながら完治という言葉はあてはまりません。つまり歯周病になる前の状態に完全に戻すことはできないということです。でもご安心ください。歯周病の進行を食い止めて炎症のない健康な状態に改善し、それを維持して美味しい食事を摂っていくことは可能です。

治療中に痛みはありますか?

いいえ。歯周病治療においては、必要に応じて麻酔を使用することもあるので、強い痛みを感じることはほとんどありません。術後は軽い違和感が出る場合もありますが、当院では術後のケアにも細心の注意を払っています。

どのくらいの頻度で通院が必要ですか?

治療の進行状況や重症度によりますが、最初は週1~2回、安定後は1~3ヶ月に1回の通院が目安です。定期的に通院していただくことが歯周病の再発防止には欠かせません。

喫煙していても治療は受けられますか?

可能です。喫煙は歯周病の進行や治療効果に悪影響を及ぼします。治療と同時に禁煙に取り組むことで、より良い結果が得られます。

歯周病治療と一緒にインプラントもできますか?

可能です。ただし、歯周病が進行している状態でのインプラントは失敗のリスクが高まるため、まずは歯周病の寛解が必要です。当院では歯周病治療と補綴処置(インプラント含む)を連携して進めるていくため、安心して治療に取り組めます。

まとめ

歯を守るために、歯周病専門治療を受けましょう

歯周病は、知らぬ間に進行し、気づいたときには歯が抜けていた…というケースも少なくありません。しかし、早期発見・早期治療を行い、適切なケアを続けることで歯は守れます。

歯周病は、知らぬ間に進行し、気づいたときには歯が抜けていた…というケースも少なくありません。しかし、早期発見・早期治療を行い、適切なケアを続けることで歯は守れます。

当院では、歯周病認定歯科衛生士と補綴歯科専門医が連携し、単なる炎症の除去にとどまらず、再発を防ぎ、見た目と機能の両方を回復する治療を提供しています。歯を守るだけでなく、将来的なインプラントや補綴治療を見据えた「トータルプラン」であなたの口腔健康をサポートします。

「歯ぐきが腫れている」、「出血がある」、「口臭が気になる」など、どんな些細な症状でも、早めの受診がカギです。健康な歯と笑顔を守るために、ぜひ当院の歯周病専門治療をご検討ください。